アメリカで子どもと楽しむ十五夜|団子・月・絵本・歌で日本の季節を感じよう

みなさんこんにちは!あみままです。

優しい夫とにぎやかな3人の子どもに囲まれて、今日も楽しくドタバタと過ごしています。

私にとって十五夜は一石三鳥、いや四鳥五鳥もお得なイベントです。

- お団子を食べられる

- 子どもと“月”について学べる

- 季節の変化を感じるきっかけになる

- そして何より、月を愛でるという、とても日本らしい行事であること

(そもそも私は食いしん坊なので美味しいものが食べられる行事は積極的に行います。)

海外に住んでいても、日本の四季を感じられる行事は大切にしたいもの。

この記事では、我が家流の海外での十五夜の楽しみ方と、子どもの学びにつなげる工夫を紹介します。

十五夜とは?

十五夜(中秋の名月)は、旧暦の8月15日にあたる日。

秋の澄んだ夜空に浮かぶ満月を眺め、

収穫への感謝を込めてお供え物をする日本の風習です。

お供えには

- 月見団子

- すすき

- 収穫物(さつまいもや栗など)

が定番です。

お月見団子の作り方(豆腐入りヘルシーレシピ)

十五夜といえば月見団子。

我が家では豆腐入りで作っています。

豆腐入りにすると、柔らかく仕上がって子どもも食べやすく、冷凍可能、翌日も固くなりにくいのがポイントです。

材料(20個分)

- もち粉 … 100g

- きぬ豆腐…100g

- みたらし、きな粉やあんこ(お好みで)

アメリカでももち粉(Mochiko)やスイートライスフラワーはAmazonで手に入りやすいので、例えばこちらを使うと便利です。

- Koda Farms Mochiko Sweet Rice Flour

- Mochiko Sweet Rice Flour

作り方

- ボウルに白玉粉と豆腐を入れて混ぜる。

- 小さめの丸にまるめる

- 沸騰したお湯に入れ、浮き上がってきたらさらに2分ほどゆでる

- 冷水にとり、水気を切る

- お皿に重ねて月に見立てれば完成!

以下の二つを意識して作ると、積み上げるときに簡単です!

・なるべく大きさを揃える

・しっかりと団子の水気を切る

お月見団子の積み方

お月見団子は、ただ食べるだけでなく「積み方」にも意味があります。

- 十五夜では「十五個」積むのが基本

旧暦8月15日にちなみます。 - 並べ方の目安

1段目 … 9個(3×3)

2段目 … 4個(2×2)

3段目 … 2個(対角に)

→ 合計15個

これ、実は積み上げるのは意外と難しいのです。

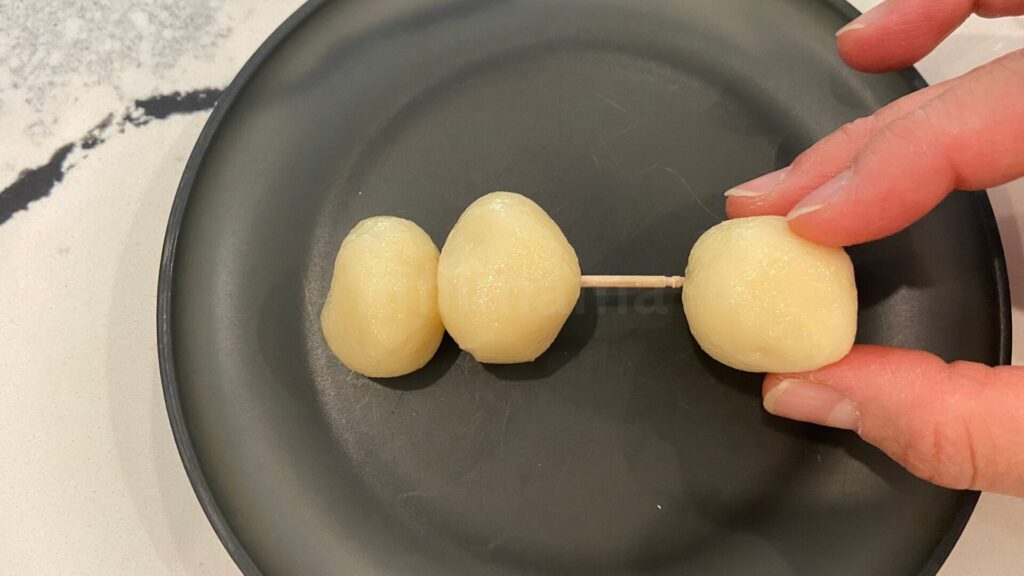

しっかりと団子の水分を拭き取っても難しい場合の奥の手、、、、

爪楊枝を仕込みましょう。

爪楊枝に刺してしまえば固定されるので簡単に積み上がります。

月の模様は国によって違う?

月は同じでも、国や地域によって模様の見え方や伝えられ方が違います。

日本は「月を愛でる文化」が根付いている珍しい国です。

お月見や俳句、和歌など、昔から月を美しいものとして楽しんできました。

一方、アメリカやヨーロッパでは月を「不吉なもの」「狂気や狼男の象徴」として描かれることも多く、文化によって月のイメージは大きく異なります。

「同じ月なのに見え方が違うんだね」と子どもとして、世界との比較をしてみましょう。

- 日本:「うさぎが餅をついている」

- アメリカ:「女性の横顔」「カニ」などに見えると言われる

- ヨーロッパ:「大きなカニ」や「ライオン」、また「男の顔」に例えられる

- 中国:「月に木があり、そこで兎が薬を作っている」という伝承が有名

世界地図を用意して、国を確認しながら各国の月の見え方のお話をするのがおすすめです。

名月を とってくれろと 泣く子かな(小林一茶)

子どもが「お月さまを取って!」とせがむ可愛らしい句。昔も今も子どもの発想は同じだなぁと思います。

名月や 池をめぐりて 夜もすがら(松尾芭蕉)

名月を眺めながら池のまわりを一晩中歩いた、という旅の情景。日本人が月を愛でる文化を大切にしてきたことが伝わります。

月が綺麗ですね(夏目漱石にちなむ表現)

英語の “I love you” を日本語に訳すとき、漱石が「月が綺麗ですね」と言い換えたという逸話があります。

›Once in a blue moon(英語のことわざ)

「めったにないこと」という意味。英語では月を「珍しいもの、不可能なもの」として例える表現が多くあります。

お月見に読みたいおすすめ絵本まとめ

十五夜の夜におすすめの絵本を紹介します。親子で読み聞かせをしてから月を眺めると、想像力がぐっと広がります。

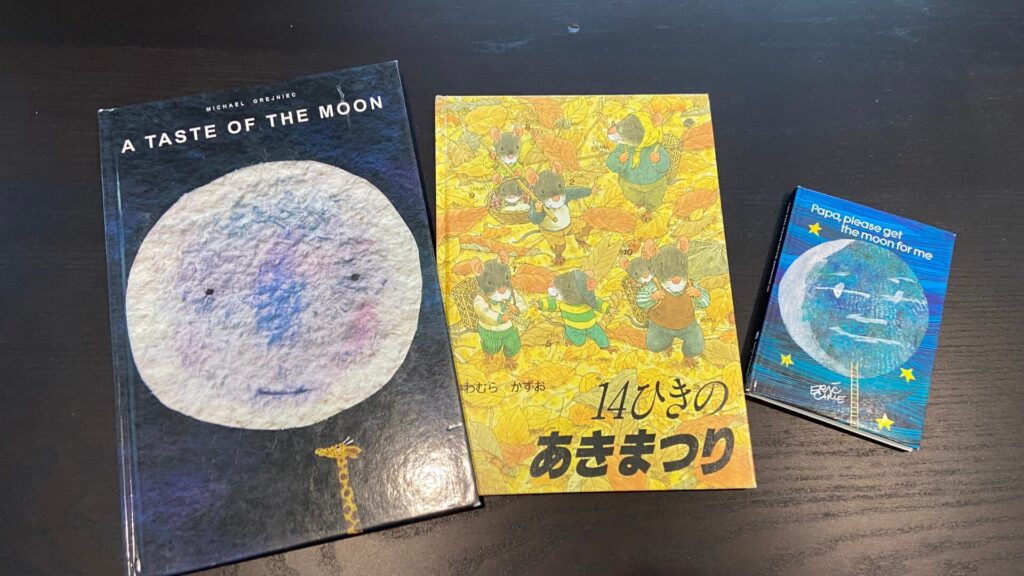

★『パパ お月さまとって』(エリック・カール)

大きなお月様を取ろうとするお父さんのお話。親子で読むと心が温まります。

原作:アメリカ/英語(Papa, Please Get the Moon for Me)

★『おつきさまってどんなあじ?』(マイケル・グレイニエツ)

お月さまが地上に降りてくるファンタジー。夜空と子どもの世界がつながる物語です。

原作:ドイツ出身作家/英語版あり(A Taste of the Moon)

『おつきさまこんばんは』(林 明子)

いろんな動物たちがまんまるのお月さまを追いかける楽しい冒険。

★『おつきさまはきっと』(マーガレット・ワイズ・ブラウン)

月の光に誘われて、くじらが夜空を泳ぐ幻想的で美しい絵本。

原作:アメリカ/英語(The Moon Is Probably…)

『14匹の秋まつり』(たかいよしかず)

かわいい14匹の動物たちが秋祭りを楽しむお話。十五夜と同じ秋の行事をテーマにしていて、季節感たっぷり。

★印のついた絵本は英語原作のものです。海外在住の方は英語版で読んでみるのもおすすめ。親子でバイリンガルに楽しめます。

秋に聴きたい童謡リスト

童謡は絵本と同じぐらい日本語教育にとって大切なものです。

童謡は、歌詞を通して情景を浮かばせて、四季を自然と感じられるメロディに触れられる、日本が詰まったものだからです。

十五夜の夜は、絵本だけでなく、ぜひ童謡も聞いて、歌いましょう。

- 『つき』

「出た出た月が〜」で始まる定番。十五夜に歌いたい一曲。炭坑節とよんで私の祖母のおはこでした。 - 『うさぎ』

「うさぎ うさぎ 何見てはねる〜」と、月を見上げるうさぎを歌った童謡。 - 『虫のこえ』

「松虫・鈴虫・こおろぎ」など、秋の虫の声を歌った曲。夜のお月見にぴったり。 - 『赤とんぼ』

秋の夕暮れを感じる、美しく少し切ないメロディ。 - 『まっかな秋』

鮮やかな紅葉をイメージさせる楽しい童謡。 - 『どんぐりころころ』

秋の自然遊びとつながる明るい一曲。 - 『村まつり』

秋祭りの雰囲気を伝える元気な歌。

まとめて楽しむならメドレー動画がおすすめ

個別に探さなくても、童謡がたっぷり詰まったメドレー動画があります。

十五夜にぴったりの「つき」「うさぎ」「虫のこえ」なども入っていて、BGMに流すのに最適です。

お月見デコレーションアイデア(アメリカでもできる!)

窓辺にシンプルに飾る

花びん(お花はなんでもOK)+ススキ+団子を窓辺に置くだけで、お部屋の中からも月を楽しめます。

ススキの代わりになる植物

残念ながら、アメリカでは日本のススキはなかなか手に入りません。

Amazonなどで販売されている「パンパスグラス」や「ドライススキ」が代用になります。

割れない花びん

小さなお子さんがいる家庭なら、ガラスではなく アクリルやプラスチック製の花びん が安心。

シンプルでおしゃれなものを選べば、お月見の後も普段使いできます。

折り紙で遊ぶ

お月見団子

うさぎとお月様

完成した作品は、コピー用紙に貼り付けて飾ると素敵なデコレーションになります。

まとめ

十五夜は、団子を味わいながら月を愛で、家族で季節を楽しめる行事です。

日本語教育に取り組んでいる子供たち、ご家庭で、楽しく文化に触れるきっかけになって欲しいなと思います。

海外にいても、私たちは日本と同じ月を見ています。

遠く離れていても、大丈夫。日本の心は伝えられます。

海外に暮らす私たちなりの方法で、それぞれの家庭オリジナルのお月見が出来上がればいいなと思います。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました!

みなさまの毎日が 小さな幸せであふれますように。

*あみのままノート*

-

URLをコピーしました!